Il processo agli ateisti compromise la vitalità della cultura investigante nella Napoli di fine ‘600. Quali furono le cause, e gli esiti, del processo?

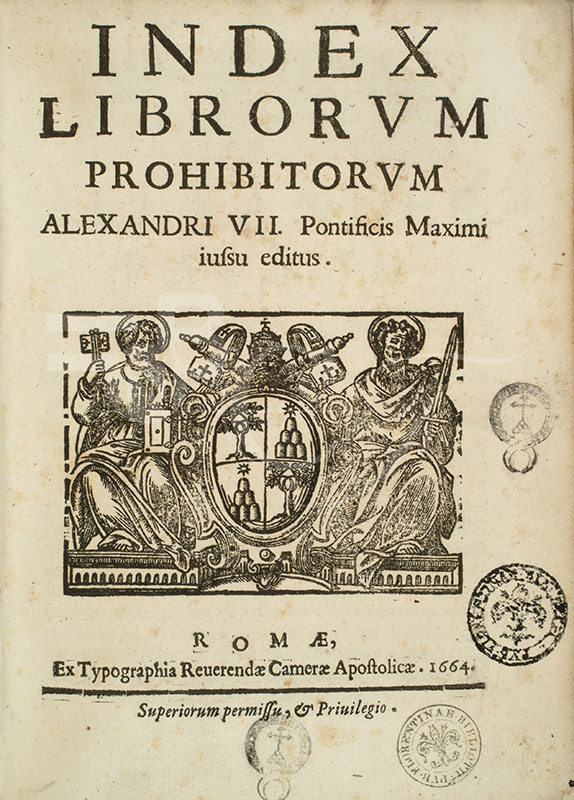

Nella seconda metà del ‘600, la cultura napoletana visse una grande stagione di vitalità grazie ai novatori, un gruppo di studiosi riunitosi nell’Accademia degli Investiganti. Il loro programma era quello di superare la vecchia cultura – imperniata sulla scolastica – accogliendo le più moderne tendenze europee, a partire dalla filosofia cartesiana. Nonostante la storiografia abbi a dimostrato la sincera adesione alla fede cattolica da parte dei novatori, il rifiuto della scolastica fece cadere su di essi sospetti di eterodossia e di ateismo. Sospetti che arrivarono infine all’Inquisizione, con la celebrazione del noto processo agli ateisti.

a dimostrato la sincera adesione alla fede cattolica da parte dei novatori, il rifiuto della scolastica fece cadere su di essi sospetti di eterodossia e di ateismo. Sospetti che arrivarono infine all’Inquisizione, con la celebrazione del noto processo agli ateisti.

Indice dell'articolo

Il processo agli ateisti: uno scontro tra modernità e oscurantismo?

Il processo agli ateisti (1688-1697) fu l’occasione di un ritorno in grande stile del Sant’Ufficio a Napoli. Secondo Giuseppe Galasso, il lungo conflitto giurisdizionale che ne scaturì fu la «prima prova del vero e proprio spirito laico moderno contro quello che appariva […] come oscurantismo clericale» (Galasso, 1972, p. 55). In effetti la reazione napoletana portò delle novità rispetto ai precedenti tumulti antinquisitoriali, come il documento di protesta del 1692 – sottoscritto da circa seimila persone – e la creazione della Deputazione delle Piazze per il Sant’Ufficio.

Una nuova prospettiva storiografica

Tuttavia gli studi più recenti, hanno messo in evidenza la complessità della vicenda che si sostanziò ben più del solito conflitto che opponeva la cultura laica, da un lato, e la Chiesa dall’altro. In particolare, Luciano Osbat ha notato l’assenza di una «campagna vera e propria di reazione contro le filosofie moderne» (Osbat, 1974, pp. 47-48) visto l’esiguo numero di casi (per giunta non tutti conclusi con condanne). Indubbiamente la Chiesa, soprattutto a Roma, guardava ad esse con ostilità e preoccupazione, ma se avesse voluto davvero colpirle per via giudiziaria lo avrebbe fatto molto prima, senza attendere la poco affidabile denuncia di Francesco Paolo Manuzzi.

Un uso strumentale dell’Inquisizione

Il processo agli ateisti, infatti, non prese le mosse da un’iniziativa ecclesiastica ma da Giulio Acquaviva, conte di Conversano, di cui il Manuzzi era un uomo di fiducia. L’obiettivo era quello di spazzare via le pretese politico-sociali del ceto civile accusando i suoi membri di atomismo e di spregio nei confronti della fede cattolica. Non a caso, tra gli accusati figuravano esponenti di spicco del ceto civile come Francesco e Gennaro d’Andrea, anche se poi – per la protezione loro offerta dal Vicerè – le accuse si concentrarono su personaggi meno famosi ma legati al  medesimo ambiente. Infatti, i due principali indiziati furono l’avvocato Basilio Giannelli – noto soprattutto per la sua attività letteraria – e il matematico Giacinto de Cristoforo: entrambi discepoli di Tommaso Cornelio, di Leonardo di Capua e di Francesco d’Andrea.

medesimo ambiente. Infatti, i due principali indiziati furono l’avvocato Basilio Giannelli – noto soprattutto per la sua attività letteraria – e il matematico Giacinto de Cristoforo: entrambi discepoli di Tommaso Cornelio, di Leonardo di Capua e di Francesco d’Andrea.

Il processo agli ateisti fu quindi «essenzialmente una strumentalizzazione della funzione del tribunale del Sant’Ufficio ad uso di un gruppo politico contro un altro» (Osbat, 1974, p. 142), nel tentativo della nobiltà feudale di riaffermare gli antichi privilegi di governo.

Veementemente sospetti di eresia

Il prolungarsi della crisi fu però dovuto all’intransigenza romana che voleva fare del processo un argine alla diffusione nel Regno delle filosofie moderne. Per questo il processo fu tenuto in piedi nonostante la scarsità di prove e l’impossibilità di arrivare ad una condanna vera e propria per Filippo Belli e Giacinto de Cristoforo. Essi infatti, respingendo ogni accusa,  complicarono la procedura di un processo come quello inquisitoriale «strutturalmente destinato a sfociare nella confessione» (Canosa, 2003, p. 126). Così entrambi furono condannati solo come veementemente sospetti di eresia e costretti all’abiura degli errori loro attribuiti, con la promessa di non dare più adito a sospetti frequentando apostati e persone di dubbia fede.

complicarono la procedura di un processo come quello inquisitoriale «strutturalmente destinato a sfociare nella confessione» (Canosa, 2003, p. 126). Così entrambi furono condannati solo come veementemente sospetti di eresia e costretti all’abiura degli errori loro attribuiti, con la promessa di non dare più adito a sospetti frequentando apostati e persone di dubbia fede.

Una conclusione in sordina

Nonostante il grande clamore suscitato all’inizio, il processo agli ateisti si concludeva nell’indifferenza della città. Anche se ormai difficilmente l’esito finale di un procedimento inquisitoriale poteva risultare tragico, i danni per gli inquisiti potevano essere gravi come lo furono quelli della carcerazione del de Cristoforo, durata sei anni e poi conclusasi «con il tono quasi bonario di un solenne rimprovero […] per essersi reso sospetto d’eresia» (Osbat, 1974, p. 245).

Bibliografia:

Canosa Romano, 2003, Storia dell’Inquisizione in Italia dalla metà del cinquecento alla fine del settecento, Volume V, sapere 2000, Roma.

Galasso Giuseppe, 1972, Napoli nel viceregno spagnolo (1696-1707) in Storia di Napoli (Tomo VII).

Osbat Luciano, 1974, L’Inquisizione a Napoli. Il processo agli ateisti (1688-1697).

Ettore Barra