Alceo e Saffo furono entrambi esponenti della lirica monodica, un certo tipo di poesia greca sviluppatasi intorno al VI secolo a.C. nell’elisola di Lesbo, situata di fronte alla Troade. Questo luogo era abitato da stirpi eoliche originarie della Tessaglia, ma anche della Locride e della Beozia, le quali dominarono culturalmente molte città del territorio cumano e molte altre.

Indice dell'articolo

La lirica di stampo eolico

La lirica eolica è totalmente differente dall’ elegia ionica nel quale abbiamo parlato nell’ articolo precedente, con Teognide di Megara; i metri in questione, infatti, sono stati tramandati con uno schema quantitativo, ovvero caratterizzati dall’ isosillabismo (numero constante di sillabe). Nei versi sono messi insieme sistemi strofici di distici, tristico e tetratistico, evidenziando una minore elasticità sonora rispetto al giambo o alla lirica corale.

Nell’ 800 alcuni studiosi hanno avanzato ipotesi secondo le quali le forme linguistiche di questa lirica, e specialmente quella si Saffo, sono da ricondurre ad espressioni indoeuropee; tanto è vero che il sostrato omerico in taluni casi sembra quasi assente o comunque poco percepibile.

Cultura lesbica tra storia e leggenda

Lesbo fu la terra madre della poesia lirica. Forse è proprio per questo che per secoli dal poeta ellenistico Fanocle ci è stata tramandata una leggenda secondo la quale la testa del cantore Orfeo sarebbe stata spinta dal mare fino alle  spiagge di Lesbo e qui sotterrata, dopo essere stato decapitato dalle donne di Tracia. Ancora a proposito delle origini leggendarie della poesia di questo luogo, si narra che il poeta Terpandro, vissuto nel VII sec. a.C. , fu l’inventore della lira a sette corde, il cd. Eptacordo, e la codificazione del nomos, antichissima forma di inno dedicato al dio Apollo. Allo stesso modo importante per la storia di Lesbo è anche il poeta Arione, nato a Metimna, un centro molto attivo dell’isola, il quale rese celebri il genere della tragedia e riformulò il ditirambo dionisiaco. È ricordato come un poeta itinerante, vissuto anche egli intorno al VII sec. a.C. alla corte di Periandro, il tiranno di Corinto.

spiagge di Lesbo e qui sotterrata, dopo essere stato decapitato dalle donne di Tracia. Ancora a proposito delle origini leggendarie della poesia di questo luogo, si narra che il poeta Terpandro, vissuto nel VII sec. a.C. , fu l’inventore della lira a sette corde, il cd. Eptacordo, e la codificazione del nomos, antichissima forma di inno dedicato al dio Apollo. Allo stesso modo importante per la storia di Lesbo è anche il poeta Arione, nato a Metimna, un centro molto attivo dell’isola, il quale rese celebri il genere della tragedia e riformulò il ditirambo dionisiaco. È ricordato come un poeta itinerante, vissuto anche egli intorno al VII sec. a.C. alla corte di Periandro, il tiranno di Corinto.

La poetica di Alceo

La poetica di Alceo nasce nell’ambiente dell’ eterìa; per questo motivo, il ricorrente tema simposiaco ha un’assoluta  valenza rituale, in cui il passaggio di mano in mano della coppa di vino piena fino all’orlo tra i convitati, rappresenta il fluire di una ‘simpatia’, di un comune sentire in una specifica situazione. Quest’ultima poteva riferirsi ad avvenimenti storici particolari, come la morte di un tiranno (fr. 332 V.) o un fatto in un certo qual modo generico, come la sensazione di arsura che provoca il troppo caldo dell’estate (fr. 347 V.). Sono andati perduti svariati canti in onore degli dèi e del loro mondo, ma siamo certi che dovessero presentarsi in una discreta quantità, visti il fr. 42 e fr. 283 V. .

valenza rituale, in cui il passaggio di mano in mano della coppa di vino piena fino all’orlo tra i convitati, rappresenta il fluire di una ‘simpatia’, di un comune sentire in una specifica situazione. Quest’ultima poteva riferirsi ad avvenimenti storici particolari, come la morte di un tiranno (fr. 332 V.) o un fatto in un certo qual modo generico, come la sensazione di arsura che provoca il troppo caldo dell’estate (fr. 347 V.). Sono andati perduti svariati canti in onore degli dèi e del loro mondo, ma siamo certi che dovessero presentarsi in una discreta quantità, visti il fr. 42 e fr. 283 V. .

Interessante dal punto di vista tematico, il giudizio che Dioniso di Alicarnasso dà della poetica di Alceo: egli crede che spogliando della metrica i versi del poeta di lesbo, troveremmo un autentico discorso politico. Tuttavia, numerosi studiosi degl’ultimi due secoli sono concordi nell’affermare che questa critica è fin troppo azzardata; in tal senso ricordiamo quanto disse C. M. Bowra:

“La ristrettezza del suo modo di vedere, dopo tutto, fece sì che Alceo osservasse le cose con maggiore chiarezza e le sentisse con emozione indivisa”.

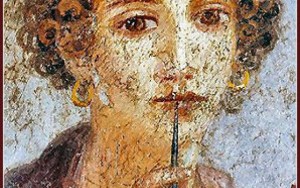

La poetica di Saffo

Il corrispettivo femminile dell’ambiente di Alceo, è il mondo di Saffo. Il tiaso saffico, non era infatti molto diverso dall’ eteria di Alceo. Il tiaso era una comunità di donne e ragazze che veneravamo Afrodite, con certe caratteristiche paideutiche. Saffo era la maestra-guida di una cerchia di ragazze che imparavano ad intrecciare ghirlande, a drappeggiare le vesti, ecc.

Capita moltissime volte che la poetessa non nasconda preferenza per una o un’altra giovane; per questo ritroviamo frequentemente nomi come Attis, Cleantide, Gòngila o Dika. Come nel fr. 1, Saffo implora Afrodite di consigliarle come  conquistare il loro amore, che è «la cosa più bella che ci sia sulla terra nera». Ma si tratta di un amore spesso anche rivolto alla famiglia.

conquistare il loro amore, che è «la cosa più bella che ci sia sulla terra nera». Ma si tratta di un amore spesso anche rivolto alla famiglia.

La poetessa di Lesbo, infatti, si sposò e fu madre di Kleis; era sorella di Carasso, nei confronti del quale era molto apprensiva a causa della sua vita confusionaria. Il genere innografico, coltivato al passo con Alceo, è rivolto al culto di Afrodite, attraverso toni di invocazione formale, e indirizzato ad Hera, nel quale si riferisce spesso alla saga troiana.

Quando i grammatici alessandrini raccolsero le poesie di Saffo, dedicarono l’intero nono libro agli epitalami, i canti nuziali, ispirati al linguaggio della tradizione popolare. Certamente molti di questi erano composti su commissione ma in generale sono piuttosto spontanei e dai toni freschi.

A bene vedere, è incredibile che in solo 200 frammenti che ci rimangono di Saffo, ritroviamo una varietà tematica, linguistica e metrica assai variopinta e curata fino ai minimi dettagli. Forse è per questo che il critico E. Thovez disse che avrebbe dato tutta la letteratura latina in cambio di un solo verso di Saffo.

Lisa Davide