La polvere della gloria si posa sui gradini del tempio e tra gli incensi del duomo; questa polvere dal tocco ardente che mosse le regioni del sole, questa polvere di manoscritti e palpiti anonimi, dona agli uomini eroi. Nonostante siano ben presenti le ragioni della terra, il Poema del mio Cid ricorda che l’ideale è ancora utile, se non necessario.

Il Poema del Mio Cid: autore e struttura

Opera anonima del 1140, il Cid ha visto chinarsi sulle sue pagine milioni di intellettuali in cerca di una fonte. Da coppie di giullari fantasiosi a colti ecclesiastici, il poema è considerato radice massima della letteratura spagnola e dalla sua lingua. Alla pari della produzione epica ad esso contemporanea, il Poema del Mio Cid fu pensato, o quantomeno trasmesso, oralmente. La prima edizione a scopo divulgativo apparirà solo nel sec XVIII.

Come controversa la questione dell’autore, controversa, o meglio, originale appare la struttura. Tre sezioni il cui centro è collocato nei pressi della fine. Abbiamo dunque “Il Canto dell’esilio”, composto dall’eroica nostalgia del protagonista, lontano dalla famiglia in seguito ad alcune diatribe con re Alfonso VI; “Il Canto delle nozze” inciso d’inganni e campo di sfida tra virtuosa innocenza e cupide smanie; “Il Canto dell’oltraggio” arazzo di duelli e battaglie, onore e felice epilogo.

Rodrigo Díaz conte di Bivar: il protagonista

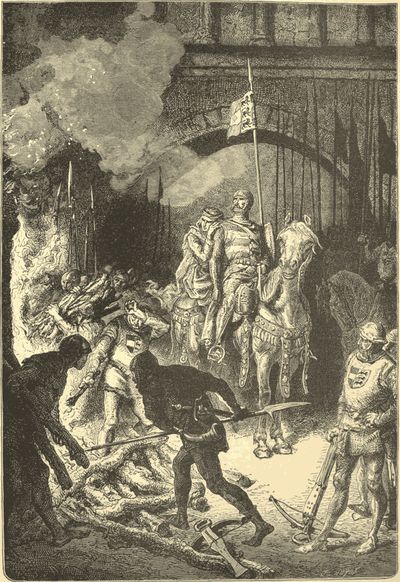

Il velo della poesia copre la schiena di una figura reale quanto reali sono le grida della guerra. Rodrigo Díaz conte di Bivar, colui che prestò spada al mondo prima dei libri, fu una figura centrale nella grande Reconquista spagnola. I punti di contatto con la leggenda non vengono sfumati: Rodrigo Diaz trascorse un periodo in esilio e assediò Valencia. Bisogna dire però che la letteratura, quest’arte dall’intrinseca natura epica, vivifica il sentimento del condottiero, un sentimento che andrebbe perdendosi nella furia del tempo, se non redatto nero su bianco. Rodrigo piange e combatte, è qui, nella nostra mente alla lettura, mentre volge gli occhi al monastero.

Il velo della poesia copre la schiena di una figura reale quanto reali sono le grida della guerra. Rodrigo Díaz conte di Bivar, colui che prestò spada al mondo prima dei libri, fu una figura centrale nella grande Reconquista spagnola. I punti di contatto con la leggenda non vengono sfumati: Rodrigo Diaz trascorse un periodo in esilio e assediò Valencia. Bisogna dire però che la letteratura, quest’arte dall’intrinseca natura epica, vivifica il sentimento del condottiero, un sentimento che andrebbe perdendosi nella furia del tempo, se non redatto nero su bianco. Rodrigo piange e combatte, è qui, nella nostra mente alla lettura, mentre volge gli occhi al monastero.

«Siamo per separarci. Dio sa se ci troveremo! ». E così, fra

tante lagrime, quante mai nessuno vide, si staccarono gli uni

dagli altri come l’unghia dalla carne. Il Cid con i suoi vassalli

pensò di mettersi in cammino. Mentre li aspettava, volgeva

indietro il capo. Allora con molta opportunità parlò Minaya

Albar FaXiez: « Cid, dove è il vostro coraggio? Siete nato in

buon’ora; pensiamo a prendere la nostra strada. Commuoversi

sta bene, ma quando se ne abbia il tempo. Tutti questi dolori

si cambieranno alfine in contentezza.»

Il viaggio e lo scontro nel poema del mio Cid

È doveroso aprire una breve e conclusiva parentesi sui fratelli e le sorelle del poema. La Chanson de Roland e La Canzone dei Nibelunghi, non lontane dal Cid nel tempo e nella storia, rispettivamente si avvicinano e contrappongono all’epopea spagnola. Il Campeador condivide con la Chanson i grandi valori della fede e del coraggio, ma rifugge ogni elemento fantastico. Tale caratteristica pone il mondo di re Alfonso VI in orbita opposta alle tensioni e agli incanti dei gelidi Nibelunghi, anche se va sottolineato un certo e comune gusto per violenti, inaspettati tagli d’azione.

E dunque il Poema del mio Cid peccherebbe di eccessive influenze? Impossibile ridurre il processo di creazione epica ad languido sogno. Ciò che rende uniche le gesta del prode condottiero esiliato è lo sguardo acuto sul reale. Siamo nella terra, siamo le foglie, le radici e la ricerca di un pasto; siamo nel cuore del granaio e nei diademi degli avidi principi; siamo la paura di un corpo nudo. Nulla contiene più elementi eroici del quotidiano, con il suo fuggire e il suo tornare al nuovo giorno.

Silvia Tortiglione