Indice dell'articolo

L’Iliade: le origini dell’epos

Siamo soliti udire la voce della grande trazione antica come una melodia cadenzata che sappia ben alternare ritmo e pause. Noi possiamo udirla, quella voce, giacché il mondo greco non si esplica in immagini; esso suona, compone tutt’oggi e credo sia giusto ringraziare il capostipite di questo nostro interesse: Omero, autore della sacra Iliade.

Il cuore del conflitto

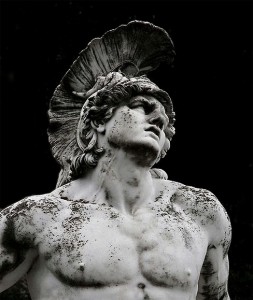

Tralasciamo gli agoni dei critici sull’esistenza del poeta e volgiamoci alla conquista di Ilio. Nei ventiquattro libri che compongono l’Iliade viene affrontato l’ultimo secolo di assedio che preludia alla vittoria finale. Omero, o le sue voci per lui, lasciano che il poema ruoti intorno all’ ira funesta del Pelìde Achille, una rabbia sovrumana che arriverà ad essere simbolo e ispirazione per gli eroi e gli anti-eroi delle future generazioni.

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille

l’ira funesta che infiniti addusse

lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco

generose travolse alme d’eroi,

e di cani e d’augelli orrido pasto

lor salme abbandonò (così di Giove

l’alto consiglio s’adempìa), da quando

primamente disgiunse aspra contesa

il re de’ prodi Atride e il divo Achille.[1]

Questo il proemio che tutti noi ricordiamo. Il testo è tratto dalla magistrale traduzione del Monti e forse bisognerebbe recitarlo alla maniera di una prece, ogni notte rivivendo le stragi, gli amori e i pianti degli eroi.

Tale la varietà dell’Iliade che riesce ad affermare il suo primato non solo quale poema eroico, ma anche quale prisma di vita. Si prenda come esempio la tematica ricorrente del duello (ricorrente in ogni senso, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista emotivo) e la si trasporti nel profondo della più alta etica greca: non sorprenderà affatto notare la disciplina e l’eleganza attribuita al conflitto. Questo conflitto omerico, che formerà anche la base dei più alti scorci bellici all’interno del panorama letterario italiano del XV-XVI secolo, non si limita alla semplice diatriba d’armi; esso alterna alle ferite del corpo quelle della bocca.

La Moira

Ma quale vano consiglio mi ragiona il core?

Senza pianto sul lido e senza tomba

Giace il morto Patróclo.[2]

Una delle scene capitali dell’Iliade giunge alla conclusione. Achille ha sconfitto il nobile Ettore, nonostante nella sua mente viva altro tipo di sentimento. Siamo dinanzi ad un magistrale esercizio di umanità, dove a gara non vengono poste solo forza e astuzia, ma anche risentimento e amore. Tutto in pochissimi passaggi, in tre versi. Quel punto fermo pare imitare la polvere che alta dorme sull’elmo acheo. Ma il nobile capo del figlio di Teti non deve sottostare solo ai turbini del cuore. Altra forza, altro giudizio cala sulle azioni di questi grandi personaggi; sulle loro, certo, ma, in fin dei conti, anche sulle nostre.

La terribile dea nera, la Moira, il destino cui soggiace sia la lancia greca che lo scudo troiano, conosce la fine della storia e tiene in spregio la vita. Destino è quello di Protesilao, il quale perde per primo la vita; destino sarà poi la triste fine di Agamennone e destino saranno gli epiloghi dei nostri tempi. Bisogna ammettere la grande attualità di questa visione che raggiunge apici di pensiero invidiabili.

Al di là della Dike e della Nemesi, il fato attende la prova dell’uomo; una prova individuale, certo, ma non eterna. Vale la pena ricordare a proposito l’etimologia della Moira, ovvero “parte, porzione di vita, tempo prestabilito assegnato ad ogni uomo”. Sappiamo bene che la Moira arriverà ad essere tripartita nelle figure delle Parche, coloro che filano, preparano e tagliano l’arazzo della vita.

Gli eroi dell’Iliade, dunque, a discapito di quanto possa sembrare durante una lettura superficiale, non sono liberi, non dispongono delle loro azioni a piacimento; così nel duello e così nella sfera emozionale.

Conclusioni

Si chiudano un attimo manuali ed enciclopedie per entrare nell’intimo dell’autore. Avendo sfidato la morte e avendo composto quello che sarà ritenuto il poema per eccellenza, quale meraviglia se la Moira toglie al poeta il beneficio della vista? Omero avrebbe potuto descrivere la gioia di un parto come le grida oltre lo Stige e il fato gli nega la luce. Saranno altri a portare il Sole nell’inverno dei secoli passati, basti ad esplicare quanto detto un solo esempio tra tutti:

Mira colui con quella spada in mano,

che vien dinanzi ai tre sì come sire:

quelli è Omero poeta sovrano[3]

[1] Omero; Iliade, Libro I

[2] Omero; Iliade, Libro XXII

[3] Dante Alighieri; Divina Commedia, Canto IV

Silvia Tortiglione