Il naturalismo, movimento letterario sviluppatosi in Francia nella seconda metà dell’Ottocento, rappresenta l’evoluzione del realismo: nella prima metà del secolo la narrativa sentiva l’esigenza di rappresentare la realtà quotidiana cogliendo risvolti politico sociali e calando i  personaggi in un preciso contesto storico. Il naturalismo può essere visto come la traduzione sul piano creativo e artistico della filosofia del positivismo. Ora gli scrittori si accostano agli ambienti e ai personaggi di romanzi e racconti con un atteggiamento più distaccato senza commenti e giudizi in prima persona. Il narratore naturalista deve scomparire dietro l’azione e l’oggettività del testo è garantita dal fatto che l’autore segue alcune leggi precise come evoluzionismo e determinismo, filosofia per cui tutti i fenomeni sono il prodotto condizionato da alcune cause precise. Emile Zola (1840-1902) infatti si sofferma sul motivo dell’ereditarietà per dimostrare come la storia di ogni individuo sia determinata da fattori biologici e psicologici di matrice familiare e spesso definisce “scientifico” il suo metodo. Il naturalismo fu teorizzato dal critico Hyppolite Taine (1828-1893), che ritiene tre i fattori fondamentali che determinano comportamenti e scelte di artisti ed esseri umani in genere: fattore ereditario, momento storico e ambiente sociale.

personaggi in un preciso contesto storico. Il naturalismo può essere visto come la traduzione sul piano creativo e artistico della filosofia del positivismo. Ora gli scrittori si accostano agli ambienti e ai personaggi di romanzi e racconti con un atteggiamento più distaccato senza commenti e giudizi in prima persona. Il narratore naturalista deve scomparire dietro l’azione e l’oggettività del testo è garantita dal fatto che l’autore segue alcune leggi precise come evoluzionismo e determinismo, filosofia per cui tutti i fenomeni sono il prodotto condizionato da alcune cause precise. Emile Zola (1840-1902) infatti si sofferma sul motivo dell’ereditarietà per dimostrare come la storia di ogni individuo sia determinata da fattori biologici e psicologici di matrice familiare e spesso definisce “scientifico” il suo metodo. Il naturalismo fu teorizzato dal critico Hyppolite Taine (1828-1893), che ritiene tre i fattori fondamentali che determinano comportamenti e scelte di artisti ed esseri umani in genere: fattore ereditario, momento storico e ambiente sociale.

“Per comprendere un’opera d’arte, un artista, un gruppo d’artisti, bisogna rappresentarsi con precisione lo stato generale dello spirito e dei costumi del tempo cui essi appartenevano.” Hippolyte Taine

Prefazioni che presentano il naturalismo

Il naturalismo nei primi anni della sua diffusione è stato presentato nelle prefazioni alle opere da alcuni autori che abbracciarono questo tipo di narrazione, che all’epoca rappresentò una grossa novità. Le rappresentazioni di questi autori colgono la società nelle fasce sociali più basse e nei suoi aspetti di degrado morale e materiale. Il naturalismo si sviluppa in una società industrializzata, in un contesto cittadino e rappresenta la vita del proletariato urbano. Molto spesso la rappresentazione è impietosa; da queste opere emergeva la denuncia delle situazioni di povertà e sfruttamento a cui la nuova società industriale costringeva i soggetti più deboli.

I de Goncourt e il romanzo “vero”

“Germinie Lacerteux” è un romanzo dei fratelli Jules ed Edmond de Goncourt in cui si narra la vita segreta di una donna di servizio di una casa nobile. La Prefazione, datata ottobre 1864, è uno dei primi e più significativi “manifesti” del Naturalismo francese. Il romanzo, uscito nel 1865 fu ispirato ad un caso vero, quello di una domestica dei due fratelli. Nel ricostruire la vicenda, essi si fondano su una rigorosa documentazione: si tratta dunque di un “documento umano”, una formula che avrà poi molta fortuna nel naturalismo. Gli autori nella prefazione definiscono il testo severo e puro e con lo scopo di accrescere la curiosità dei lettori si scusano preventivamente col pubblico ma lo fanno sancendo una dualità poiché il pubblico è abituato a romanzi definiti dai de Goncourt “falsi” i quali si oppongono al loro tipo di romanzo “vero”.

“Germinie Lacerteux” è un romanzo dei fratelli Jules ed Edmond de Goncourt in cui si narra la vita segreta di una donna di servizio di una casa nobile. La Prefazione, datata ottobre 1864, è uno dei primi e più significativi “manifesti” del Naturalismo francese. Il romanzo, uscito nel 1865 fu ispirato ad un caso vero, quello di una domestica dei due fratelli. Nel ricostruire la vicenda, essi si fondano su una rigorosa documentazione: si tratta dunque di un “documento umano”, una formula che avrà poi molta fortuna nel naturalismo. Gli autori nella prefazione definiscono il testo severo e puro e con lo scopo di accrescere la curiosità dei lettori si scusano preventivamente col pubblico ma lo fanno sancendo una dualità poiché il pubblico è abituato a romanzi definiti dai de Goncourt “falsi” i quali si oppongono al loro tipo di romanzo “vero”.

“Dobbiamo chiedere scusa al pubblico per questo libro che gli offriamo e avvertirlo di quanto vi troverà. Il pubblico ama i romanzi falsi: questo è un romanzo vero. Ama i romanzi che dànno l’illusione di essere introdotti nel gran mondo: questo libro viene dalla strada. Ama le operette maliziose, le memorie di fanciulle, le confessioni d’alcova, le sudicerie erotiche, lo scandalo racchiuso in un’illustrazione nelle vetrine di librai: il libro che sta per leggere è severo e puro… Il pubblico apprezza ancora le letture anodine e consolanti, le avventure che finiscono bene, le fantasie che non sconvolgono la sua digestione né la sua serenità: questo libro, con la sua triste e violenta novità, è fatto per contrariare le abitudini del pubblico, per nuocere alla sua igiene.”

Ora cambiando modalità il romanzo afferma la sua funzione sociale di ricerca poiché è l’epoca ad imporgli i compiti della scienza, dunque il popolo deve essere oggetto di studio anche del romanzo. Si arriva dunque a restituire dignità letteraria alla “canaglia”, al popolo nelle sue classi più basse.

“Vivendo nel diciannovesimo secolo, in un’epoca di suffragio universale, di democrazia, di liberalismo, ci siamo chiesti se le cosiddette « classi inferiori » non abbiano diritto al Romanzo; se questo mondo sotto un mondo, il popolo, debba restare sotto il peso del « vietato » letterario e del disdegno degli autori che sino ad ora non hanno mai parlato dell’anima e del cuore che il popolo può avere[…]oggi che il Romanzo s’è imposto gli studi e i compiti della scienza, può rivendicarne la libertà e l’indipendenza. Ricerchi dunque l’Arte e la Verità; mostri miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi; faccia vedere alla gente della buona società quello che le dame di carità hanno il coraggio di vedere, quello che una volta le regine facevano sfiorare appena con gli occhi, negli ospizi, ai loro figli: la sofferenza umana, presente e viva, che insegna la carità; il Romanzo abbia quella religione, che il secolo scorso chiamava con il nome largo e vasto di Umanità…”

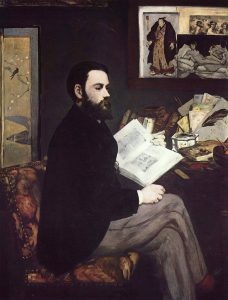

Emile Zola e l’odore del popolo

Nella prefazione al settimo volume dei Rougon-Macquart di Emile Zola “L’assomoir”, pubblicato nel 1876-77, l’autore si difende dalle accuse di immoralità definendo questo tra i suoi libri più casti e che la storia narrata non è altro che “morale in atto” ritenendo insensate le accuse verso il realismo della forma. Zola fa parlare ai suoi personaggi, una lingua che avrebbero realmente parlato se fossero esistiti.

“… Quello che ho voluto dipingere è il fatale decadimento d’una famiglia operaia nell’ambiente appestato dei nostri sobborghi. Al fondo dell’ubriachezza e della poltroneria, troviamo l’allentamento dei legami familiari, gli orrori della promiscuità, il progressivo oblio d’ogni onesto sentimento; quindi, come scioglimento, la vergogna e la morte. Non è altro che morale in atto. Ho dovuto spesso toccare

delle piaghe ben altrimenti spaventose. Soltanto la forma ha scandalizzato. Se la son presa con le parole. Il mio crimine è stato quello d’aver avuto la curiosità letteraria di raccogliere e fondere in uno stampo adeguatamente elaborato la lingua del popolo. Ah! la forma, ecco il più grande dei crimini! Eppure, di tale lingua, esistono dei dizionari. Gli eruditi la studiano e ne apprezzano il vigore, l’imprevedibilità e la forza delle immagini.”

La lingua del popolo che l’autore dice di aver colato in uno stampo elaborato come un metallo esprime l’idea dell’arte che perdura nel tempo grazie alla grande elaborazione formale. La lingua parlata dai personaggi di Zola è l’argot, equivalente francese dello slang, un registro linguistico proprio di un gruppo sociale, usato dall’autore perché il popolo sia il protagonista, perché il romanzo “sappia” di popolo.

“È un’opera di verità, il primo romanzo sul popolo che non menta e abbia lo stesso odore del popolo. Ma non bisogna affatto concluderne che il popolo per intero sia cattivo: i miei personaggi non sono infatti cattivi, sono soltanto ignoranti e corrotti dall’ambiente di dura fatica e di miseria in cui vivono.”

Parlando di “piaghe” afferma la funzione del romanziere di mostrarle e renderle evidenti perché chi di dovere curasse quelle del popolo. Il popolo trattato in modo serio fu un fatto nuovo, prima la fame e la miseria erano trattate secondo un registro comico. Il popolo comunque risulta avere l’attrattiva di popolazioni sconosciute in luoghi inesplorati un po’ come “il gusto dell’esotico” proprio del romanticismo, anche se il naturalismo con la mimesi il più possibile fedele alla lingua del popolo e il rifiuto di abbellimenti retorici segnò un primo superamento del romanticismo nei suoi aspetti lirici, soggettivi e spiritualistici. Anziché affidarsi alla fede e agli ideali, lo scrittore naturalista preferiva seguire la ragione e la realtà.

Maurizio Marchese

Fonti:

Lionello Venturi, Storia della critica d’arte, Einaudi, Torino, 1966

E. e J.de Goncourt, Germinie Lacerteux, Rizzoli, Milano 1951

L’assommoir, trad. e prefazione di Ferdinando Bruno, Garzanti, Milano, 1992

Immagini: google