Indice dell'articolo

La Wanderer-Fantasie di Schubert – Introduzione

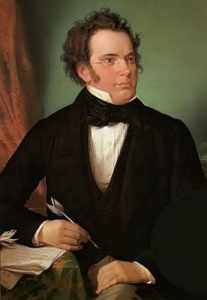

La fantasia in Do maggiore per pianoforte D760 di Franz Schubert (Vienna, 1797-1828), nota come Wanderer-Fantasie, è uno dei brani pianistici più imponenti e complessi dell’Ottocento, secolo nel quale nacque e si sviluppò il movimento romantico che informò dei suoi principî poetici e filosofici tutte le arti.

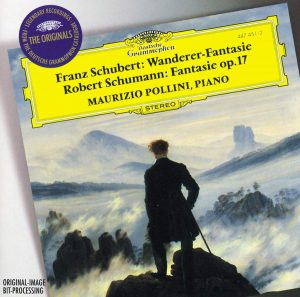

Il bel CD della Deutsche  Grammophon in cui il celebre pianista italiano Maurizio Pollini interpreta la Wanderer-Fantasie può essere considerato uno dei termini di paragone tra le incisioni di riferimento dell’opera,¹ della quale il presente articolo si propone di mettere in evidenza gli elementi distintivi in una prospettiva ideologico-filosofica e analitico-formale.

Grammophon in cui il celebre pianista italiano Maurizio Pollini interpreta la Wanderer-Fantasie può essere considerato uno dei termini di paragone tra le incisioni di riferimento dell’opera,¹ della quale il presente articolo si propone di mettere in evidenza gli elementi distintivi in una prospettiva ideologico-filosofica e analitico-formale.

A proposito del titolo…

Il titolo Wanderer-Fantasie non è di Schubert e deriva a quest’opera da una tradizione tipicamente ottocentesca in cui vi era la prassi assai diffusa da parte degli editori musicali di applicare titoli evocativi alle composizioni, sostanzialmente in ragione di evidenti esigenze commerciali.² Nel caso specifico il criterio editoriale si basava sul fatto che tutta la composizione è costruita a partire da un unico inciso ritmico, citazione “letterale” del nucleo tematico di un lied dal titolo Der Wanderer appunto, composto dal maestro in anni precedenti alla stesura del brano pianistico e di cui si tratterà a breve.

Il titolo Wanderer-Fantasie non è di Schubert e deriva a quest’opera da una tradizione tipicamente ottocentesca in cui vi era la prassi assai diffusa da parte degli editori musicali di applicare titoli evocativi alle composizioni, sostanzialmente in ragione di evidenti esigenze commerciali.² Nel caso specifico il criterio editoriale si basava sul fatto che tutta la composizione è costruita a partire da un unico inciso ritmico, citazione “letterale” del nucleo tematico di un lied dal titolo Der Wanderer appunto, composto dal maestro in anni precedenti alla stesura del brano pianistico e di cui si tratterà a breve.

Il Wanderer è letteralmente “il viandante”, figura tipica (e/o topica) del romanticismo tedesco e caratteristica dell’immaginario poetico ottocentesco, cui fa riferimento il corrispettivo concettuale di Wanderung che rinvia a immagini, filosofie e temi della cultura tedesca di fine XVIII – inizio XIX secolo. Il viandante romantico dunque rappresenta una filosofia, uno stile di vita e di pensiero più che un riferimento a personaggi realmente esistiti (seppur non mancherebbero i modelli). Di conseguenza la corrispondente Wanderung può intendersi con i termini di vagabondaggio, erranza e simili.

Purtroppo non è questa la sede adatta per indagare un argomento tanto affascinante e vasto come questo. A tal proposito, per approfondire si consiglia la lettura dell’interessante saggio Musica, maschere e viandanti. Figure dello spirito romantico in Schubert e Schumann della pianista-musicologa Chiara Bertoglio che riesce a sintetizzare in maniera molto competente e gradevole alcuni dei temi più affascinanti che permeano la musica dei due grandi autori romantici facendo riferimento ad una ricca bibliografia in merito.

Purtroppo non è questa la sede adatta per indagare un argomento tanto affascinante e vasto come questo. A tal proposito, per approfondire si consiglia la lettura dell’interessante saggio Musica, maschere e viandanti. Figure dello spirito romantico in Schubert e Schumann della pianista-musicologa Chiara Bertoglio che riesce a sintetizzare in maniera molto competente e gradevole alcuni dei temi più affascinanti che permeano la musica dei due grandi autori romantici facendo riferimento ad una ricca bibliografia in merito.

Il Wanderer e la Wanderung in arte e letteratura

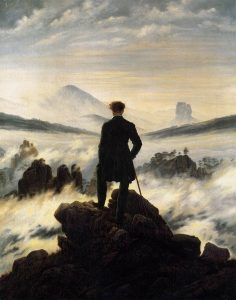

Se ci si sofferma sul tema del Wanderer l’appassionato di media cultura non potrà non essere supportato dall’incipiente immagine del Der Wanderer über dem Nebelmeer (Viandante sul mare di nebbia) del pittore tedesco Caspar David Friedrich, uno dei dipinti più noti e affascinanti dell’arte romantica tedesca esposto all’Hamburger Kunsthalle. La sublime bellezza del quadro ci viene in soccorso per aprire una finestra sulla specificità di questa figura sfuggente e quasi mitica dell’immaginario collettivo di tutti i tempi: il viandante è l’uomo alla infinita ricerca di qualcosa, di qualcuno (forse di se stesso, forse della vera essenza della vita) e la condizione eterna della sua esistenza è per l’appunto il viaggio.

Se ci si sofferma sul tema del Wanderer l’appassionato di media cultura non potrà non essere supportato dall’incipiente immagine del Der Wanderer über dem Nebelmeer (Viandante sul mare di nebbia) del pittore tedesco Caspar David Friedrich, uno dei dipinti più noti e affascinanti dell’arte romantica tedesca esposto all’Hamburger Kunsthalle. La sublime bellezza del quadro ci viene in soccorso per aprire una finestra sulla specificità di questa figura sfuggente e quasi mitica dell’immaginario collettivo di tutti i tempi: il viandante è l’uomo alla infinita ricerca di qualcosa, di qualcuno (forse di se stesso, forse della vera essenza della vita) e la condizione eterna della sua esistenza è per l’appunto il viaggio.

Questo assume di volta in volta varie connotazioni a seconda dell’area e del periodo storico in cui prendono forma le varie leggende, opere d’arte (figurative, letterarie e musicali) che hanno per protagonista l’uomo costantemente in pellegrinaggio (da Omero a Gilgamesh, da Goethe a Wagner). È un viaggio percorso quasi necessariamente a piedi – come quello del personaggio dipinto da Friedrich – dalle connotazioni tipicamente eroiche e quasi titaniche (in particolare per l’idea che di questo avevano i grandi scrittori e intellettuali dello Sturm und Drang e del periodo romantico).

Il viandante Schubert

In gran parte dell’opera schubertiana questo concetto assume sfumature tragiche che si risolvono spesso e volentieri nel preannunciare la fine di qualcosa cui si è abituati a pensare: la vita e, per estensione, il tempo e il mondo stesso. Basti pensare ad alcuni tra i più affascinanti cicli liederistici schubertiani come Die schöne Müllerin (La bella mugnaia) o meglio ancora al Winterreise (Viaggio d’inverno), in cui predominano le immagini del freddo, dello smarrimento, delle atmosfere allucinate che preludono ad un senso di morte.

In gran parte dell’opera schubertiana questo concetto assume sfumature tragiche che si risolvono spesso e volentieri nel preannunciare la fine di qualcosa cui si è abituati a pensare: la vita e, per estensione, il tempo e il mondo stesso. Basti pensare ad alcuni tra i più affascinanti cicli liederistici schubertiani come Die schöne Müllerin (La bella mugnaia) o meglio ancora al Winterreise (Viaggio d’inverno), in cui predominano le immagini del freddo, dello smarrimento, delle atmosfere allucinate che preludono ad un senso di morte.

A qualcosa di simile rimandano le immagini poetiche che animano il lied Der Wanderer (1816) cui si è già accennato, su testo del poeta originario di Lubecca Georg Philipp Schmidt. Non è la prima volta che il maestro attinge a temi dei suoi lieder per costruire infinite variazioni strumentali su di essi, com’è testimoniato ad esempio dal quartetto per archi Der Tod und das Mädchen (La morte e la fanciulla) oppure dal quintetto per pianoforte e archi che riprende nel quarto movimento il tema del lied Die Forelle (La trota).

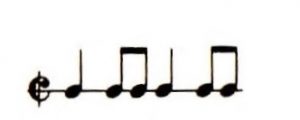

Nel caso della Wanderer-Fantasie la cellula ritmica che costituisce il tema principale del lied di Schmidt caratterizzato da una nota lunga seguita da due brevi (chiaro riferimento al metro dattilico della prosodia e caratteristico nella musica del compositore viennese della “presenza della morte”) rimane intatto nella sua forma originaria solo in parte nella seconda sezione di questa stupenda composizione subendo infinite trasformazioni dal principio alla fine: un’indubbia testimonianza dell’abilità compositiva dell’autore.

Genesi della Wanderer-Fantasie

La Wanderer-Fantasie fu composta nel corso del 1822 (terminata a novembre) e dedicata ad un allievo di Johann Nepomuk Hummel, tale Emanuel Karl, un pianista indubbiamente abile a giudicare dalle difficoltà tecniche e musicali di cui è permeata l’intera composizione. Da una lettera del 7 dicembre dello stesso anno indirizzata all’amico Spaun veniamo a sapere che Schubert poteva sperare di ricavare una discreta somma dalla pubblicazione di quest’opera poichè il dedicatario era un ricco proprietario terriero; di qui si deduce l’esigenza che la composizione fosse in linea con quel virtuosismo brillante ricalcante certo stile Biedermeier, caratteristico delle esibizioni nei salotti aristocratici ed in genere avulso dall’intimismo del nostro autore.

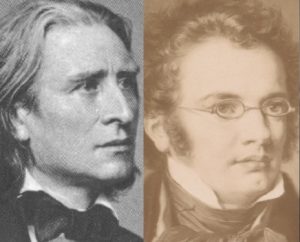

Sommamente apprezzata dal grande pianista e compositore ungherese Franz Liszt (Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886) che la trascrisse più volte e dalla cui forma ciclica sicuramente mutuò la struttura per la sua Sonata in Si minore, la Wanderer-Fantasie può a buon diritto considerarsi uno dei manifesti del romanticismo, un vero e proprio poema sinfonico per pianoforte. Tale doveva probabilmente considerarla lo stesso Liszt, codificatore di questo nuovo genere musicale che nasce proprio nel periodo romantico, con il quale la fantasia schubertiana ha infatti in comune la ciclicità della cellula ritmica che funge da unità tematica di tutta l’opera e il rapporto tra le varie sezioni della composizione legate tra loro senza soluzione di continuità.

Sommamente apprezzata dal grande pianista e compositore ungherese Franz Liszt (Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886) che la trascrisse più volte e dalla cui forma ciclica sicuramente mutuò la struttura per la sua Sonata in Si minore, la Wanderer-Fantasie può a buon diritto considerarsi uno dei manifesti del romanticismo, un vero e proprio poema sinfonico per pianoforte. Tale doveva probabilmente considerarla lo stesso Liszt, codificatore di questo nuovo genere musicale che nasce proprio nel periodo romantico, con il quale la fantasia schubertiana ha infatti in comune la ciclicità della cellula ritmica che funge da unità tematica di tutta l’opera e il rapporto tra le varie sezioni della composizione legate tra loro senza soluzione di continuità.

Breve analisi formale dell’opera

Il primo movimento, Allegro con fuoco, ma non troppo, presenta già dall’incipit il caratteristico inciso metrico di nota lunga (semiminima) seguita da due note brevi (crome) che si presenta qui in ritmo di marcia militare e successivamente variato in miriadi di forme, dal carattere lirico della modulazione alla terza maggiore (Mi maggiore) a quello maestoso delle battute conclusive di questo primo movimento, dopo un intermezzo contraddistinto da un secondo tema di carattere più dolce e derivato per gemmazione dal primo che viene modulato in vario modo.

Il secondo movimento, un Adagio in cui il frammento ritmico ritorna alla sua forma originaria, è straordinario; esso è concepito nella classica forma del tema con variazioni: è qui che lo Schubert lirico mostra se stesso al più alto grado nella serie di variazioni che alternano la modalità maggiore con quella minore e che culminano nell’ultima di queste, contraddistinta da un sognante e suadente movimento di scale simili a cascate sonore in cui il tema è enunciato dalla mano sinistra. Dopo una vera e propria tempesta, ottenuta per mezzo di rapidi accordi in fortissimo, si ha un nuovo richiamo al tema del Wanderer che si perde in una bruma sonora molto suggestiva.

È qui che avviene la trasmigrazione al terzo movimento, un Presto in forma di scherzo in cui seguiamo ancora il percorso avvincente della nostra cellula ritmico-tematica, qui presentata in figure dal valore ancora più stretto alternate a momenti di carattere più lirico.

Infine, dopo un passaggio che mette a dura prova l’interprete caratterizzato da accordi, arpeggi e salti lungo tutta la tastiera, si ha la transizione al quarto movimento, un Allegro fugato che ripresenta il tema in stile polifonico con una buona dose di virtuosismo pirotecnico che in sostanza prende il sopravvento per condurre l’ascoltatore all’entusiasmante finale.

Ascolti consigliati

La concezione orchestrale dell’opera e la scrittura assai densa rendono questo brano una delle maggiori prove di abilità richieste ad un interprete; ancora oggi riuscire a superare tutti i problemi di esecuzione che la Wanderer-Fantasie pone è un qualcosa di cui pochi possono vantarsi. Non esistono ovviamente classifiche interpretative ma chi scrive ritiene opportuno suggerire alcune delle interpretazioni più affascinanti dell’opera in questione, in aggiunta a quella di Pollini già citata in principio. Nella top five sicuramente rientrano le incisioni di Sviatoslav Richter, Wilhelm Kempff, Alfred Brendel, Murray Perahia e Paul Badura-Skoda ma di certo non mancheranno le sorprese per chi decidesse di ascoltare anche pianisti di più recente generazione come Evgeny Kissin, David Fray, Fabio Bidini o Manuela Giardina: quest’ultima tra l’altro esegue la fantasia su un pianoforte storico (un Graf del 1839).³

Gianluca Blasio

Note

- Deutsche Grammophon CD 447 451-2.

- Ciò avveniva soprattutto dopo la scomparsa dell’autore, ma in certi casi anche durante la vita del compositore; sulla più delicata questione dell’autorizzazione a tale procedimento si invita a confrontare la corrispondenza dei principali compositori del periodo (da Beethoven in poi) e la saggistica inerente al tema del diritto d’autore nel XIX secolo.

- Tutte le interpretazioni consigliate sono facilmente reperibili su Youtube.

Mia interpretazione della Wanderer-Fantasie

Fonti e bibliografia

- Schubert di Alfred Einstein, Edizioni Accademia, Milano 1978.

- Schubert di Bernhard Paumgartner, Mondadori, Milano 1981.

- Franz Schubert di Hans Jürgen Fröhlich, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1990.

- Musica, maschere e viandanti. Figure dello spirito romantico in Schubert e Schumann di Chiara Bertoglio, Effatà Editrice, Cantalupa 2008, pp. 15-61.

- Il canto delle sirene di Eugenio Trías, Tropea, Milano 2009, pp. 223-236.