Parthenope e l’origine del mito. La luminosa città del Sole, degli spaghetti e della risata calorosa nasconde un passato misterioso che molti ammirano ma pochi conoscono: pizza, mandolino e musica sono solo alcune delle caratteristiche di Napoli. L’aspetto inebriante e fascinoso è legato a numerose leggende e superstizioni che per secoli hanno alimentato la cultura e il folklore popolari. La storia della città di Napoli si arricchisce di misteriose sfumature derivanti dalla mitologia antica e classica, intrecciando mito e verità in una fusione mistica e affascinante.

Parthenope: l’origine, il mito e la sirena

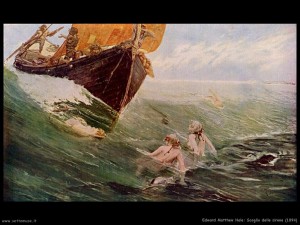

Secondo la tradizione nota ai più l’origine della città, che si stende ai piedi del Vesuvio addormentato, è legata al celebre e antico mito della Sirena Partenope o Parthenope, affascinante leggenda che si lega alla mitologia classica, intrecciandosi con il più noto mito di Ulisse.

La leggenda narra che la temibile Maga Circe aveva raccontato al prode Odisseo, tornato dalla guerra di Troia, delle voci che aleggiavano nel mondo antico: il canto delle Sirene, esseri mitologici con il corpo per metà di donna e per metà di uccello, era pericoloso e portava alla pazzia o, peggio, alla morte.

Il mondo della mitologia greca racconta ancora che le sirene erano esseri dalla voce incantevole e melodiosa. Dall’aspetto soave, esse vivevano su un gruppo di scogli, oggi chiamati “Li Galli”, e con il loro canto senza tempo ammaliavano i marinai e i naviganti che giravano il mondo e solcavano i sette mari. Esploratori esperti e abili viandanti venivano attirati dal magico potere del canto, ipnotizzati dal seducente richiamo tanto da perdere il controllo del timone e far schiantare le proprie navi sugli scogli o sulle rive di terre e isole poco conosciute.

Il mito di Ulisse

Secondo la leggenda classica si racconta ancora che la nave del re di Itaca percorreva veloce nel vento a pelo d’acqua uno dei mari più pericolosi: Ulisse e i suoi compagni costeggiavano le terre della penisola italica. Quando il sole raggiunse l’apice della sua corsa in cielo, in un bagliore di luce che si rifletteva sulle acque cristalline del mare italico, le sirene uscirono dal loro giaciglio nascosto e cantarono. Tutto parve animarsi, l’aria era splendente, le onde del mare si inchinavano a cotanta melodia e tutto si avvolgeva intorno al mistico richiamo angelico del coro di voci divine.

Sebbene gli esseri mitologici proponessero al temerario e curioso Ulisse di svelargli i più oscuri e inaccessibili segreti della conoscenza dell’uomo e di quella divina − il modo in cui avevano avuto origine il tempo, il mondo e il cielo − i prodi compagni d’avventura dell’astuto re lo legarono con delle corde all’albero maestro dell’imbarcazione tappandosi le orecchie con della cera per non sentire il canto della sirene.

Le conseguenze furono imprevedibili. Mai nella storia dei miti avvenne qualcosa del genere: le sirene erano esseri divini ma non immortali, dunque, avendo fallito nell’ammaliare Ulisse e i suoi compagni greci, per la disperazione le creature si uccisero buttandosi giù dagli scogli. La corrente marina, che in un punto particolare delle terre emerse della penisola italica diventa più forte, aiutata dall’azione del vento e dal fluire delle onde, gettò il corpo della bella sirena Parthenope sugli scogli dell’isolotto di Megaride, luogo un tempo mistico oggi noto come borgo del Castel dell’Ovo. Il corpo della dea venne portato sulla spiaggia e trovato dagli abitanti della città, che ammirati guardavano la creatura divina senza vita e senza tempo.

Napoli e la sirena

Alla leggenda del mito classico si annoda e si avvolge fondendosi in modo perfetto una nuova storia leggendaria. La tradizione racconta che i pescatori del villaggio, incantati dal corpo della bellissima sirena, lo deposero in un sepolcro appositamente costruito. La tomba nel corso del tempo divenne luogo di venerazione e adorazione famosa in tutti gli angoli più remoti delle terre conosciute. Così i pescatori di Megaride diedero al loro villaggio il nome di Parthenope. La sirena era considerata protettrice dell’isolotto e la sua tomba veniva omaggiata con offerte votive, sacrifici, processioni e feste organizzate sulla piccola lingua di sabbia, proprio dove era stato trovato il suo corpo.

Alcuni studi e ricerche, compiuti sul territorio da esperti di storia mitologica, hanno voluto far credere di aver scoperto il luogo in cui si trova la tomba della Sirena Parthenope sulla collina di Sant’Aniello a Caponapoli, costruita probabilmente sotto la chiesa di Santa Lucia. In quel luogo sorgerebbe il piccolo mauseoleo a Partenope, nei sotterranei del Castel dell’Ovo, sull’isolotto di Megaride.

Affascinanti sono le leggende, nascondono mistero e seduzione. Alcuni dicono che sono soltanto superstizioni e credenze non veritiere, generate fin dalla notte dei tempi per affascinare. Talvolta, però, nascondono sfumature di verità e allora l’aspetto suggestivo e mistico delle leggende si avvolge con la realtà che viviamo tutti i giorni.

Valentina Labattaglia

Sitografia: