Questa settimana all’Asilo Filangieri il Tavolo Infrasuoni ci ha invitato a parlare di minimalismo americano, quel movimento concettuale e stilistico che, invadendo − più o meno separatamente − i mondi della musica e delle arti figurative made in USA, ha fatto di automatismo e impersonalità, ottenuti per semplificazione estrema della materia prima, un’opera avant-garde. Sviluppatosi tra i decenni ’60 e ’70, il movimento coinvolse personalità cruciali della cultura musicale americana − perlomeno Terry Riley, La Monte Young, Philip Glass e Steve Reich − scatenando un caso di grossa portata sia per le tendenze fortemente controculturali che avrebbe assunto, sia per la semplicità che ne avrebbe fatto una fonte d’ispirazione per tutta la musica successiva, pop o meno che fosse.

Mark Rothko si sarebbe suicidato un anno prima di vedere la Rothko Chapel nel suo assetto definitivo. Fin da quel 1971, qualche turista ignaro resterebbe perplesso chiedendosi «ma dove sono i quadri milionari di Rothko?». Risulta chiaro fino a che punto si è fatta arrivare in quella creazione la spersonalizzazione dell’opera d’arte, perseguita sistematicamente dai reduci dell’espressionismo astratto di Jackson Pollock. All’action painting, parossismo del Romanticismo europeo per la presenza definitiva dell’artista nella sua opera, si andava sostituendo il minimale come saturazione di quello: nella cappella Rothko tele uniformi a varie gradazioni di nero mutano, pur restando amorfe, al passaggio di un osservatore che ne modifica la prospettiva di visuale e scruta la luce che le incide.

Così questo mercoledì Pietro Santangelo, ripercorrendo la linea che attraversò in quegli anni un’America euforica e vitale, congiungendo paradossalmente cageismo e pop art, ha posto in parallelo la rivoluzionaria esperienza minimale nelle arti figurative con l’avvento della repetitive music di Steve Reich e di La Monte Young fra gli altri. Seguendo i suoi spunti preziosissimi abbiamo ripercorso allora la storia del minimale americano fin dalle origini.

Il minimale: Steve Reich e La Monte Young

In tutta l’America cólta che valeva, imperava il dettame del serialismo integrale: così il compositore dettava legge, prefissando sequenze rigorose di parametri sonori, secondo il comandamento che promanava dall’europeissima Darmstadt di Stockhausen, Boulez e Maderna. Anche qui l’iperdeterminismo musicale altro non rappresentava che il punto d’arrivo di quel lungo processo che aveva trasformato la musica da tecnica artigianale d’intrattenimento ad affermazione definitiva dell’individualità artistica, nel corso di più di un secolo e mezzo di grandiose poetiche e dei perfezionamenti conseguiti.

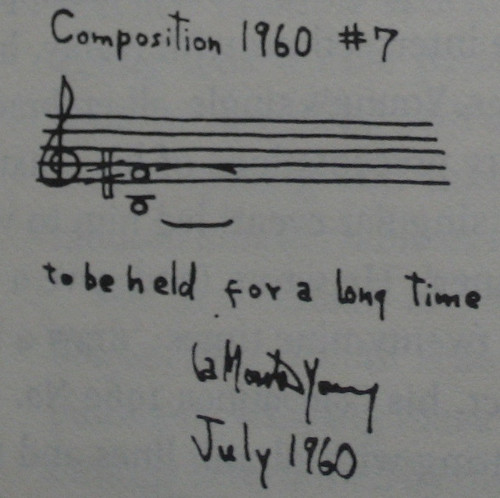

Ma il newyorchese − d’adozione − John Cage era stato a Darmstadt (1958) e le cose non sarebbero più state le stesse. La Monte Young era venuto ai Ferienkurse proprio per apprendere la tecnica seriale e le sue risorse che già, a sei anni dal bouleziano manifesto programmatico «Schoenberg est mort!», mostravano le prime criticità: quanto nell’avanguardia europea c’era ancora di avanguardia e quanto di maniera accademica? Lì il futuro guru del minimalismo musicale avrebbe invece scoperto la filosofia cageana che, con la sua visione panica e aleatoria dell’arte di ordinare i suoni, assecondava straordinariamente le sue precocissime attitudini alla musica eterna.

In ciò il minimalismo mostra la sua profonda e verace americanità. Anni dopo La Monte Young avrebbe raccontato che gli accordi che caratterizzano la sua intera produzione servivano a rievocare il ronzare dei pali telefonici dietro casa da cui si lasciava ipnotizzare a Bern (Idaho), la cittadina dov’era nato. Immaginatevi gli immensi spazi dei paesaggi statunitensi; immaginatevi un piccolo villaggio di mormoni e un ragazzino che impara a suonare il sax e comprenderete quanto l’esperienza psicoacustica delle interminabili e statiche performance di La Monte Young abbiano in sé qualcosa di profondamente americano.

Stesso discorso per Steve Reich, su cui si è focalizzata l’attenzione in vista della serata (stasera, ore 21:00) che vedrà Sergio Naddei alla chitarra e all’elettronica, Ciro Longobardi alle tastiere, NISE a curare le installazioni elettroacustiche e proprio Reich protagonista delle musiche.

Gli studi di Reich al Mills College della California avevano lasciato anche in lui il sospetto − insinuato dallo stesso Luciano Berio che ne fu maestro − che l’iperdeterminismo non fosse la sua strada. Steve Reich andava per le strade e ascoltava il bebop di Coltrane e Miles Davis e si sentiva inesorabilmente attratto da quel modo tecnicamente e poeticamente nuovo di far musica, manifesto di una visione delle cose controculturale e americano: il beatnik.

Anni dopo Reich ha detto che «vorrebbe dimenticare» quello strano magma seriale per quintetto jazz che era stato il suo pezzo di diploma. Da ricordare invece uno dei suoi storici taglia e cuci al nastro magnetico, in programma all’Asilo: it’s gonna rain (1965). La voce registrata di un predicatore − tra l’altro talentuoso − diventa per lui la traccia da cui avviare un processo che, per sovrapposizioni e sfasamenti, conduce a eventi ritmici nuovissimi e straordinari cui noi oggi siamo molto familiari.

Da lì l’amore, comune con Cage, per il processo e per la predeterminazione condurrà in Reich ad anni di floridissima sperimentazione sulle possibilità dei disorientamenti prospettici, come in un kaleidoscopio di ritmi e timbri. Qui il compito sta tutto nell’ascoltatore − ‘what you hear is what you hear’: sarà sua la capacità, dalla matassa di impulsi ottenuti dal processo, di isolare di volta in volta ritmi che ne esemplifichino la sostanza, come quelli che crediamo di scoprire nel canto di uccelli e cicale quando siamo in una pineta o che ci permettono di capire in discoteca che al nostro interlocutore piacciono gli origami − e si capisce bene perché questa capacità del cervello l’abbiano chiamata effetto cocktail party.

Ma l’americanità, si sa, è qualcosa di molto più complesso. Se interi advertisement invadevano le pagine del NYT e la televisione sperimentava le interruzioni pubblicitarie, ritualmente ipnotiche, che oggi ci sono tanto familiari, qualcosa in comune con la ripetitività del minimalismo doveva pur esserci. Questo fu uno dei principali argomenti dei detrattori che volevano leggere, nella musica di Steve Reich e degli altri, qualcosa in comune con i ritmi e le istanze del marketing capitalistico più avanzato. Del tutto torto non avevano, se anni dopo (1982) Philip Glass avrebbe cavalcato l’onda del successo facendo da testimonial per uno scotch.

D’altra parte la componente fortemente pop del minimalismo, che affonda in radici veramente ancestrali del sentire musicale umano e trova corrispettivi in tutti i settori della musica del Novecento − dai Beatles a Herbie Hancock alla musica jamaicana − non poteva non far aggrottare le sopracciglia a chi ancora credeva che l’avanguardismo dovesse essere per forza di cose una sperimentazione che forzasse l’ascoltatore a cose insostenibilmente cerebrali. Era questo un modo di vedere la musica ancora profondamente europeo e Steve Reich l’ha dimostrato: se music for 18 musicians rappresenta, in quanto felice ponte tra serialismo aleatorio e modalità in divenire, la fine del minimale come riflessione controculturale, dall’altra parte conferma che, caso eccezionale della storia del XX secolo, la sperimentazione ha portato buoni frutti.

Oggi mettete insieme un quindicenne e Ableton e avrete quello di cui Steve Reich filosofeggiava sessant’anni fa: ma non confondete quello che ci sarà all’Asilo Filangieri con una serata disco music!

https://www.youtube.com/watch?v=gCkd46hcRag

Antonio Somma